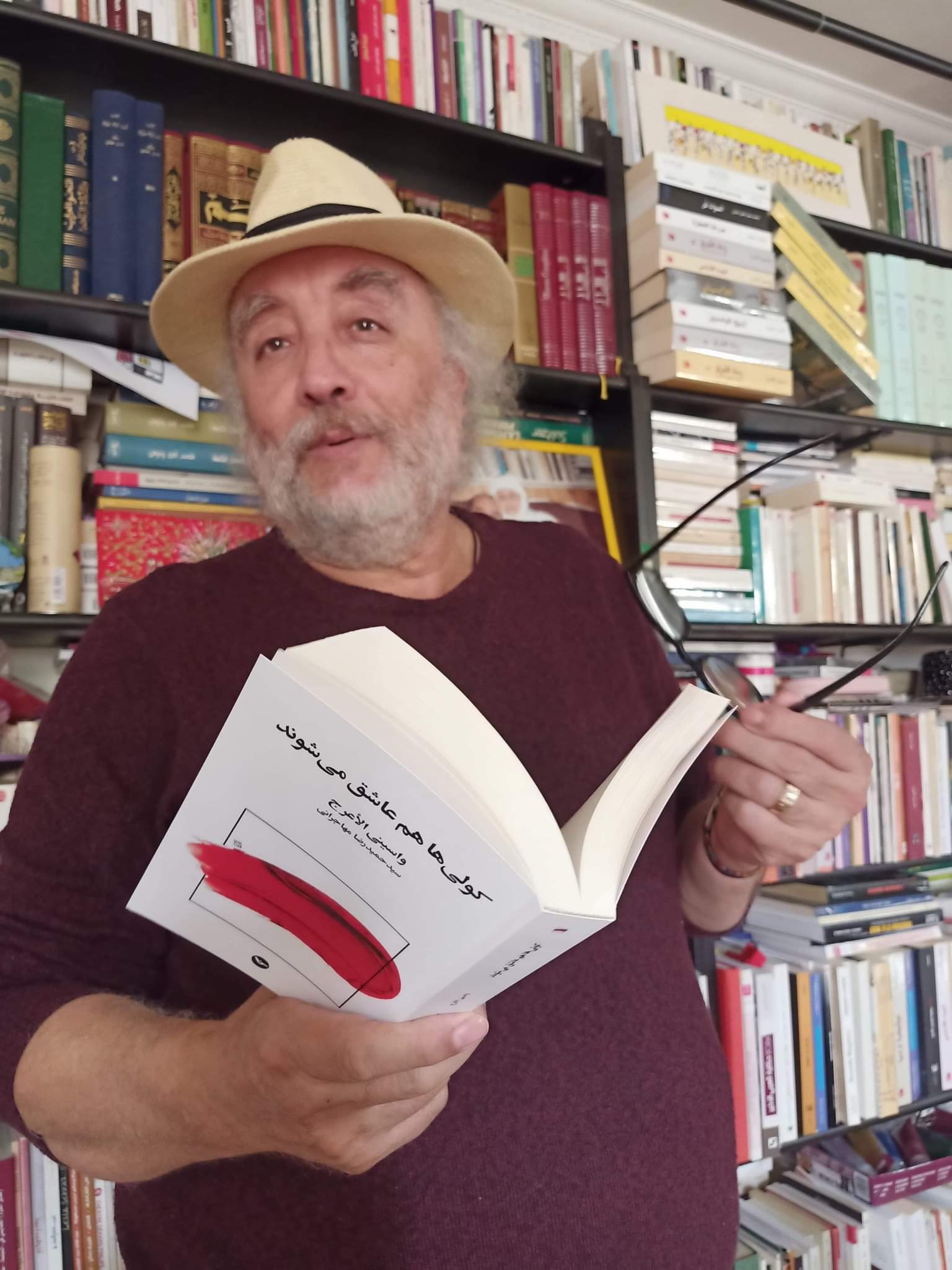

واسيني الأعرج.. عاشقُ الحياة والحريّة

أجرت الحوار رفيف فتّوح

عاشقٌ للحياة والحريّة. وطنه اللّغة وبَيته الكلمات. مفتونٌ بالحريّة والحبّ وسط عالَمٍ يفقد كلّ يوم الكثير من إنسانيّته. في كلّ محطّة من محطّات حياته كان الحُبّ رفيق دربه، وهو القائل: “الحُبّ قضيّتي”. غزير الإنتاج، يتدفّق حنيناً وشَوقاً وشِعراً إلى وطنٍ حُرٍّ يَلِدُ فَرحاً وسلاماً.

أستاذ في جامعتَيْ الجزائر والسوربون، تُرجمت أعماله إلى العديد من لُغات العالَم. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها: “جائزة الشيخ زايد للكِتاب”، “جائزة قطر العالَميّة للرواية”، “جائزة كتارا”، “جائزة الإبداع الأدبيّ” التي تمنحها مؤسّسة الفكر العربيّ.

إنّه الكاتب والروائيّ واسيني الأعرج، الذي يُحدِّثنا في هذا الحوار عن علاقته بالكتابة، عن طفولته، عن الحُبّ والمرأة في حياته، وعن كيفيّة ذهابه إلى اللّغة العربيّة.

واسيني الأعرج ما هي الكتابة بالنسبة إليك؟

هذا سؤالٌ يتعلّق بجوهر مُمارَسةٍ صعبة التعريف، ولكن ومع ذلك تظلّ الكتابة أجمل فعلٍ إنساني يوفِّر توازناً استثنائيّاً لدى الكاتب ولدى القارئ المُحِبّ لهذا الكاتب…

الكتابة لا تحلّ المشكلات التي نتحدّث عنها، ولكنّها توفِّر مساحةً واسعةً لتجلّي الروح، أو لإعادة السؤال المُتعلِّق باليقينيّات. المُشكلة هي أنّه لا يقين في الكتابة إلّا يقين الهشاشة..

أكتب لأقول زمني أو عصري، لأقول حياةً مُشترَكة فيها من الخصوصيّة أيضاً ما يستحقّ أن يُكتب عنه…

ولهذا أستطيع أن أقول، إذا كان لا بدّ من تعريفٍ للكتابة، إنّها حياةٌ مُوازية نصنع أقدراها ونتأثّر بها أيضاً.. فنحن ندخل النصوص ببراءة طفل ونخرج منها مُحَمَّلين بكمٍّ من الانشغالات والأسئلة.

أكتب لأقول إنّي ما زلتُ حيّاً وإنّ شيئاً فيَّ لم يَمُتْ بعد اسمه: الحُبّ.

أن تكتب هذا يعني أنّكَ ما زلتَ قادراً على الحياة والاستمرار..

هل الكتابة عمليّةٌ سهلة، مُرهِقة، مُتعِبة؟

الكتابةُ حالةُ تشوّقٍ مُستمِرٍّ ودائمٍ للحريّة.. وبقدر ما هي حالة وجدانيّة هي أيضاً ماديّة، أي أنّك عندما تكتب لا تكتفي بترصيعِ الجُمل، ولكن أن تجلس خلف طاولةٍ أو مَكتبٍ وتبقى هناك لساعاتٍ طويلة حتّى الإجهاد، وهذا الأمر ليس متوافراً للجميع. وكثيراً ما يُخطئ الناس ويظنّون أنّ العمليّة سهلة، وخصوصاً في مرحلة الشباب..

أن تكتبَ يعني أن تكونَ قادراً على ركوب الغَيمة المُستحيلة، على الدخول في عُمق العاصفة، على مُلامَسة الجمر بيدَيك وتقبُّل نتيجة ذلك بروحٍ عالية..

صحيح أنّ الكتابةَ مُتعةٌ وصحيح أيضاً أنّها لذّة، قريبة من اللّذة الجنسيّة، لأنّها في لحظة من اللّحظات تمنحكَ الإحساس الغريب بأنّكَ مَلِكٌ للّغة وأنّها مِلْكٌ لكَ في حالةِ اندماجٍ كلّي ومن دون التفكير في ما يُمكن أن يحصل لاحقاً..

لهذا يجب أن نأخذ المُعطَيَيْن الأساسيَّين في الكتابة: وهي القدرة على الفعل المادّي أي الكتابة والبقاء لساعاتٍ طويلة، ولكن في الوقت نفسه الاستمتاع بما نفعل وإلّا لا قيمة لما نقوم به..

طبعاً هناك العديد من النصوص التي تَشعر أنّها لا تُقدِّم شيئاً وبالتالي لا توقظ فينا أيّ شيء ولكنْ هناك أيضاً نصوص لها قدرة استثنائيّة على إيقاظ ما ينام في داخلنا من تراكُمات، وحدها الكتابة مَن يوقظها من غفوتها ويُعطيها حياة.. تلك هي الكتابة التي أريد وأحلم بإنجازها، تلك التي تتحوّل إلى جسرٍ رابِطٍ بيني وبين نفسي وبين القارئ.

إذن ما هي مَصادِر الرواية كيف تتكوَّن وأين تكون المتعة؟

الروايةُ مُنجَزٌ ثقافيٌّ مُعقّدٌ ليس كالقصيدة حيث إنّ كلّ الوسائل مُخزَّنة في ذهن الشاعر..

في الرواية لا نكتب إلّا إذا توافرت سلسلة من العوامل:

أوّلاً: ماذا نريد من وراء هذا النصّ؟

ولا يتعلّق الأمر هنا بالرسالة المُخبَّأة في الرواية بقدر ما يتعلّق بالموضوع الذي نريد أن نشتغل عليه. ثمّ لا يكفي هذا لإتمام المُنجَز الروائي. علينا أن نُفكِّر أيضاً بالوسائط الفنيّة المُناسبة التي يُمكن من خلالها أن نوصل هذه التيمة التي نرى أنّها مُهمّة للقارئ. فضلاً عن ذلك عندما تتوافر الموادّ التي نكتب بها الرواية، نحتاجُ إلى لحظةِ حريّة داخل النصّ نفسه، أي أن نملك القدرة على تحطيم المُخطَّط الذي وضعناه في البداية وأن نَمنحَ النصَّ فُرصةَ أن يكون حرّاً وواسعاً..

يحدث معي أحياناً أن أُنجز مُخطَّطاً لروايةٍ ما، فاكتشفُ بعد سنة من العمل أنّ المُخطَّط لم يبقَ منه إلّا علامات صغيرة، هي عبارة عن مؤشّرات ودلائل للطريق فقط، حتّى نظلّ داخل نِظامٍ مُحدَّد. عندما كتبتُ رواية “الأمير” مثلاً، أمضيتُ أربع سنوات وأنا أقرأ عن هذا الرجل وعن حياته وعن صراعه ضدّ الاستعمار وضدّ القبائل أيضاً. ولم يكُن هذا يهمّني كثيراً إلّا عندما وصلتُ إلى فكرة الحوار بينه وبين “قسّ” الجزائر الأبّ المونسينيور ديبوش Dépush. هذه المُحاوَرة الدينيّة بين مسيحي ومُسلِم فَتحت أمامي أُفقاً كان يشغلني كثيراً من دون أن أعيه وهو صدام الحضارات والصراع ما بين الأديان الذي كَتب عنه صموئيل هنتنغتون، فوجدتُ نفسي أمام السؤال الكبير: “هل قدر البشريّة هو الصدام أم الحوار؟”

ووجدتُ في “الأمير” ضالّتي الروائيّة في الإجابة عن هذا السؤال؛ تركتُ بعدها النصّ يتحرَّر فيَّ مُحطِّماً كلّ نِظام الكتابة الذي كنتُ قد افترضته سَلفاً..

ولهذا أقول إنّ الروايةَ تركيبٌ مُعقّدٌ يحتاج إلى طول نَفَسٍ وإلى جهادٍ حقيقيّ فكري وعضلي أيضاً، لأنّك يجب أن تتحرّك وأن تَسمع وأن توقظ كلّ الحواس دفعةً واحدة لكي تستطيع أن تُلقي القبضَ على أكثر اللّحظات حساسيّة في الكتابة الروائيّة…

هذه مُعاناتك بعد أن أصبحتَ كاتِباً مُحترِفاً، أنا أودّ لو تعود بالزمن إلى البدايات.. أوّل قصّة.. أوّل رواية، أي أوّل الكلمات!

كلُّ كتابةٍ ترسم رحلةً أو جزءاً من الرحلة الحياتيّة. كتاباتنا في السبعينيّات لا تُشبه ما كُتب في الثمانينيّات ولا تُشبه أيضاً ما نكتبه اليوم.. لهذا أقول إنّنا نُشبه أنفسنا في كلّ شيء ولكنّ هذا الشبه هو سلسلة من المحطّات والتراكمات..

كنتُ صغيراً وكنتُ أحلم أن أكتبَ نصّاً عن والدي الشهيد الذي استشهد سنة 1959. كنتُ أشعر دائماً بأنّي أحملُ دَيناً على عاتقي، لهذا كتبتُ نصّاً بدأ بما اسمه “الطريق الطويل” وإلى اليوم لم يُنشر. في هذا النصّ استعدتُ لحظةَ استشهاده كما تخيَّلها الكاتبُ وليست كما هي في الواقع.

وكنتُ وقتها في المدرسة في القسم الداخلي أحكي لأصدقائي جزءاً من القصّة كلّ يوم، وكنتُ أدّعي أنّها مكتوبة، وهي لم تكُن كذلك. وعلى مدار شهر رمضان، كان لنا ساعة راحة تقريباً.. فكنّا نتخفّى في الأقسام الفارغة ليلاً وأبدأ في عمليّة القصّ. وفي اللّيلة نفسها كنتُ أدوّن كلّ ما قصصته على أصدقائي إلى أن تكوَّنت الرواية..

طبعاً هي رواية بسيطة وعفويّة ولا يُمكنني اليوم أن أنشرها، كما هي تحتاج إلى عمليّة تنظيم وترتيب لأنّها كانت تجربتي الأولى مع الكتابة..

فالفعل الكتابي هنا أثبت لي أشياءً عديدة، القدرة على النَّفَسِ الطويل وعدم التوقُّف عند الحقيقة المُجرَّدة والتوغُّل عميقاً في التخيُّل على الرّغم من أنّي لم أكُن اعتمد وقتها من ناحية المخزون الثقافي إلّا على قراءاتٍ باللّغة الفرنسيّة للرواية الكلاسيكيّة والفكر الوجودي الفرنسي، وأيضاً بعض القراءات المحدودة باللّغة العربيّة مثل جبران والمنفلوطي وطه حسين والعقّاد..

وهكذا أَثبت لي هذا النصّ أنّ الكتابةَ أمرٌ مُمكن ولكنْ في الحدود الذاتيّة لأنّني لم أفكّر في أيّ يوم من الأيّام بنشره.

متى بدأتَ النشر؟

بدأتُ النشر حقيقةً في الجرائد الوطنيّة، في القصّة القصيرة، وليس في الرواية، وأوّل قصّة قصيرة لي كانت عن الصيّادين ومُعاناتهم. استنفدتُ كثيراً من السهرات معهم على ساحل الغرب الجزائري. تعرّفتُ إلى مُعاناتهم وتعرُّضهم للموت كلّما دخلوا البحر… بل أكثر من ذلك غامرتُ وقضيتُ معهم ليلةً كاملة في أعالي البحار. وعندما عدتُ إلى البيت، وكنتُ صغير السنّ، بدأتُ أكتب قصّة “الصيد البحري تذكرة موت مرفوضة”، نُشرت في جريدة “الشعب” الجزائريّة في العام 1973. بعدها نشرتُ قصصاً كثيرة في مجلّات “آمال” و”الثقافة” و”الموقف الأدبي” السوريّة و”الأقلام” العراقيّة و”المعرفة” السوريّة أيضاً و”آفاق عربيّة” العراقيّة إلى أن نشرتُ أوّل رواية قصيرة بعنوان “جغرافيّة الأجساد المحروقة” حول المُغتربين الجزائريّين في فرنسا وظروف معيشتهم، مُستفيداً من حياة الوالد في فرنسا قبل أن يلتحق بالثورة ويستشهد تحت التعذيب..

هذه الرواية نَشرَتها مجلّة “آمال” في العام 1978، وكانت فاتحةً للكتابة الروائيّة التي سرتُ فيها عن قناعة كبيرة، وكتبتُ وقتها وكنتُ قد انتقلتُ إلى دمشق للدراسة وتحضير شهادة الماجستير والدكتوراه، وهناك نشرتُ أوّل كِتابٍ لي “ألم الكتابة عن أحزان المنفى” في العام 1981، كما نشرتُ روايةً طويلة عنوانها “وقائع في أوجاع رجل غامَرَ صوب البحر”. وكانت هذه الرواية في اللّحظة الجادّة من كتابة الرواية حيث استُقبلت بحفاوةٍ من قِبَلِ الصحافة السوريّة والمُثقّفين مثل محمّد كامل الخطيب والروائي حنّا مينة وحيدر حيدر وغيرهم، ما منحني المتعة الكبيرة بأنّي بدأتُ أشقّ مَساراً لم أكُن أعرف أسراره وصعوباته، غير أنّي مشيتُ فيه بصدقٍ ورغبةٍ كبيرة في الوصول إلى التعبير عمّا يشغلني كإنسانٍ وُجد في زمنٍ مُعيّن وفي لحظة معيّنة. وما زلتُ إلى اليوم أشقُّ هذا الطريق بمزيدٍ من الحماس والرغبة في الكتابة التي تحوَّلت ليس إلى رهانٍ إنساني فحسب، ولكن إلى أوكسيجينٍ يوميٍّ في عالَمٍ يتهاوى بعد أن وَصَلَ إلى أقصى آفاقه من الحداثة والتطوّر. ولا أحد يدري طبيعة اللّوحة المُتخفّية من وراء ذلك كلّه، والتي لن تكون في اعتقادي إلاّ تفكُّكات مُستمرّة وحروباً لن تتوقّف بسهولة لأنّ العالَم يتغيّر، وأَصبحت المَصالِح حيويّة جدّاً وتستحقّ الكتابة.. وتحوّلها إلى موضوعٍ أساسي للتأمُّل والكتابة.

أوّل مجموعة قصصيّة لكَ “ألم الكتابة عن أحزان المنفى” صدرت في دمشق. ماذا عنها؟

هذه أوّل مجموعة قصصيّة أصدرتُها وأنا في الشام وكان عمري وقتها 25 عاماً، وكانت هذه المجموعة، التي فاجأتني “المؤسّسةُ العربيّةُ للدراسات والنشر” بطباعتها، وكَتَبَ كلمتها على الغلاف صديقي الكاتب الفلسطيني توفيق فيّاض، كانت بالنسبة لي بمثابة وثيقة ميلاد الكاتب فيّ..

لم أكُن أعرف وأنا مُشبعٌ بثقافة غارسيا لوركا وكتابات أميركا اللّاتينيّة عن الجنرالات وكتابات المنافي أنّ هذه الأمور ليست كلمات ولكنّها أَلَمٌ ومَصاعب تَصنع في النهاية الكاتب أو المُبدع أو الفنّان على شاكلةٍ مُحدَّدة. لم يكُن لديّ وعيٌ لمسألة المنفى مثلاً لأنّي كنتُ طالِباً يعيش في ظروفٍ جيّدة مع منحة مريحة من الدولة مثل جميع الطلّاب الجزائريّين وقتها. ولكنّ القراءات العالَميّة أثَّرت عليّ لدرجة أصبحت أتحدّث عن موضوعات ربّما كانت أكبر منّي.

صحيح أنّ الكتّاب الجزائريّين من الرعيل الأوّل مثل محمّد ديب وكاتب ياسين والطاهر وطّار وغيرهم أحسّوا مرارة المنفى إبّان الثورة الوطنيّة، وكنتُ أحسّ بآلامهم الداخليّة عندما أحادثهم أو أقرأ لهم.. المشكلة الكبيرة في الكتابة هي أنّنا كلّ ما نقوله يُمكن أن يُقاضينا ذات يوم بحقيقة لم نكُن ندركها..

كتبتُ في الثمانينيّات عن ألم المنفى وبعد عشر سنوات وجدتني أحمل حقيبتي في شتاء 1993 متوجِّهاً إلى باريس في رحلة يفترض أن لا تتجاوز ثلاثة أو ستّة أشهر على أقصى تقدير، بدعوة من المدرسة العليا للأساتذة – جامعة السوربون الثالثة، لأجدَ نفسي بعد عشرين سنة أمام “المؤقّت” الذي ما زال مُستمرّاً إلى اليوم وبعد عشرين سنة.

واسيني الأعرج هل بإمكان الكتابة أن تُغيِّرَ العالَم؟!

بطبيعة الحال الكتابة لا تستطيع أن تُغيِّر العالَم من حيث المبدأ لأنّها فعلٌ ذاتي وثقافي وإنساني بإمكانه أن يؤسِّس لعالَمٍ افتراضي ينتقل من الكاتِب إلى القارئ. من هنا تبدأ العلاقة التغييريّة إذا صحّ التعبير، لأنّ القارئ الذي يتلقّى نصّاً من النصوص سيَدخله بعُمقٍ إذا أحبّه طبعاً، وسيترك هذا النصُّ فيه آثاراً بليغة بسبب فعل القراءة، ويؤثّر بقوّة بالأحداث والوقائع وبالأفكار، وسيتّخذ النصُّ من الشخصيّات الروائيّة الحيّة نماذجه. سينتقل الجنون اللّغوي والسحر الذي يُمكن أن تحمله اللّغة بعُمق هذه العناصر كلّها نحو القارئ في علاقةٍ تشابُكيّةٍ تُحوِّل الفعلَ الواعي للقراءة إلى سلسلة من الحالات اللّاشعوريّة في المُمارَسة الحياتيّة، وعليكِ أن تتخيّلي كم سيكون عدد القرّاء الذين سيتأثّرون بفعل القراءة وكيف ستتحوّل الكتابةُ بداخلهم إلى عبادةٍ للجمال وأيضاً إلى وسيلةٍ لفَهْمِ الحياة بشكلٍ آخر.

من هنا.. لا تُغيِّر الكتابةُ المُجتمعات بشكلٍ مباشر ولا تُغيّر الأفرادَ بشكلٍ فجٍّ مثلما كان يُطرح سابقاً عن علاقة الفنّ وحتميّة الأدب بالجماهير لأنّ هذا غير موجود. ولكنّ هذه العلاقة يجب أن تُطرح في أُفقِ ما قلته قبل قليل من خلال فعل القراءة الذي يُفكِّك المُجتمع ويحمل الفرح للقارئ لدرجة أن يُسهم في تغيير وعيه.. بهذا المعنى، نعم الكتابة تُمارِس فعلَها الاجتماعي والإنساني في الأفراد والمُجتمعات..

تقول “عندما نَنكسر، الشيء الوحيد الذي يجعلنا نجبر الكسور هو الكتابة. كيف؟

الكتابةُ سحرُ الحياة ولا نكتب خارج أمل صناعة عالَمٍ مُوازٍ يُضاهي الحياةَ ويُنافِسها بل ويتخطّاها نحو قلقِ حياةٍ مُوازية..

عندما أكتب أشعر بأنّ زمن الحياة العامّة الذي أشترك فيه مع الناس قد توقّف وبدأ زمنُ حياتي أنا.. أي زمني الخاصّ. ولهذا كلّ كاتِب يُنشِئ علاقته الخاصّة بالحياة من خلال فعْل الكتابة.

نعيش كسوراتٍ كثيرةً في هذه الحياة ولا نملك حيالها قوّةً كافية لمُقاوَمتها أو تخطّيها، لكنّ الكتابة وحدها تمنحنا هذه القوّة..

يُمكن ككاتب أن أرتبط طبعاً بالمُجتمع وأنا أكتب عنه، وأنا أنتقده، وهذا قد يكون تحصيلاً حاصِلاً في فعل الكتابة.. ولكن أعتقد أنّه ليس الأهمّ، لأنّ الجوهري في الكتابة هو ما يُمكنني أن أوهم به ذاتي وروحي التي لا شيء قادر على لمْسِها عميقاً إلّا الكتابة. ثمّ كيف لي أن أوصل هذه الأحاسيس وهذه الهموم والكسورات إلى قارئٍ لا ينتظر منّي أن أكون نبيّاً يُعيد العدالة للجميع ويُعيد البصر لمَن فقده، ولكنّه ينتظر إنساناً يُشبهه في كلّ شيء.. أي كاتب غير مُنفصل عنه يمنحه فرصةً لأن يرى الحياة بشكلٍ آخر..

ولهذا لا أستغرب أبداً عندما يتواصل معي الكثير من القرّاء عن طريق الإيميل أو عن طريق اللّقاءات المباشرة أثناء توقيع رواياتي ويتبيّن لي أنّ ما قلته يشبه حياتهم وكأنّي أعرفها عميقاً لأنّي تحدّثتُ عنهم. وهذا في الحقيقة لا يعطيني أيّ غرور بقدر ما يشعرني بأنّي وصلتُ من خلال أعمالي الذاتيّة ومختلف تلاوينها إلى الناس الذين يقرأون نصوصي لأجعلهم يتأمّلون الحياة وفق هذا المُشترَك ولكن أيضاً وفق خصوصيّتهم الذاتيّة.. بهذا المعنى الكتابة تُرمِّم الروحَ وتدفع إلى النصر وإلى الحياة ربّما بشكلٍ أجمل أو أفضل، لأنّ الأمرَ يتعلّق بتشغيل الحواس الفنيّة والإبداعيّة الأكثر رهافةً وإحساساً وأكثر هشاشة، ومَن غير اللّغة يستطيع ذلك!

قلتَ: “علاقتي باللّغة العربيّة علاقة عشقيّة. أنا ذهبتُ إلى اللّغة العربيّة”.. كيف وأنتَ من أصلٍ أمازيغي! وماذا عن اللّغة الأمازيغيّة!

العلاقة مع اللّغة هي علاقة وشيجة مليئة بالأحاسيس وليست علاقة حروف أو علاقة تقنيّة بحتة.. أوّل ما فتحتُ عَيني على المدرسة وعمري خمس سنوات كانت على اللّغة الفرنسيّة وكان الأمر طبيعيّاً لأنّ الجزائر وقتها كانت تحت الاستعمار الفرنسي، ولم تكُن هناك إلّا لغة واحدة هي الفرنسيّة وإلّا فالأميّة..

وكانت اللّغة العربيّة ممنوعة.. فكرة الوالد التي مرَّرها إلى الوالدة – أي أمّي-، هي تعليم الأطفال اللّغة الفرنسيّة، وحين يكبرون سيُطالبون بلغتهم العربيّة..

لكن وفي كلّ الأحوال يجب تفادي الوقوع في الأميّة والجهل، ولهذا سجَّلتني الوالدة أنا وأخي الذي يكبرني بسنتَيْن في المدرسة الفرنسيّة.. ومن حظّي الحلو أنّ جدّتي ذات الأصول الأندلسيّة، كانت فخورة جدّاً بتاريخ أجدادها الأندلسيّين، ظلَّت تُصِرُّ على تعليمي – أنا تحديداً، اللّغة العربيّة. والمشكلة في ذاك الوقت أنّ المدرسة العربيّة كانت تقتصر على الكتاتيب التي تُعلِّم الكتابة وقراءة القرآن الكريم. وتحدَّثت مع الفقيه أو المُعلِّم لأن يقبلني في المدرسة القرآنيّة التي هي عبارة عن مَسجدٍ صغيرٍ يَبعد عن القرية حوالى الكيلومتر ونصف. وكان التعليم يبدأ مع صلاة الفجر ويستمرّ حتّى الساعة السابعة والنصف صباحاً حيث تفتح المدرسة الفرنسيّة أبوابها ويبدأ التعليم عند الساعة الثامنة. ولهذا أصبحتُ أنهض باكراً لأكون في المدرسة القرآنيّة عند الساعة الخامسة والنصف.. وهناك تعلَّمتُ قراءة القرآن والكتابة على اللّوح الخشبي بالقلم والدواة وعندما انتهي أمحو اللّوح بالصلصال وأسخّنه على النار حتّى يأخذ اللّون الأبيض ثمّ أضعُ اللَّوحَ جانباً وأركض إلى المدرسة الفرنسيّة..

إذن جدّتك الأندلسيّة هي مَن دفعكَ إلى تعلُّم اللّغة العربيّة..

جدّتي الأندلسيّة كانت فخورة جدّاً بلغة أجدادها، وكانت ترى في اللّغة العربيّة الوريث الشرعي والطبيعي لهذا الميراث الأندلسي العظيم. وجملتها التي كانت تُكرّرها كثيراً ودائماً هي “لن تعرف تاريخ أجدادك الأندلسيّين إلّا بتعلُّم اللّغة العربيّة”..

وهكذا، وبعد مرور سنة، تعلّمتُ الكتابة وتعلّمتُ القراءة. وعندما نتعلّم قليلاً كان الفقيه أو معلّم القرآن يضعنا في نهاية القسم ويطلب منّا بعد الوضوء أن نقرأ الكِتابَ المُقدَّس أي القرآن الكريم. وكان يوجد في المدرسة القرآنيّة التي كنتُ فيها عشرُ نسخٍ كنّا نتسابق إليها. نُكوِّنُ حلقاتٍ صغيرة ونتعلّم القراءة. وأكثرنا عِلماً يُعلِّم الآخرين.. كنتُ دائماً من الذين يحصلون على النسخة القرآنيّة ويتحلّق حوله الأصدقاء…

وأنا أقرأ رواياتكَ أشعر دائماً أنّ ثمّة امرأة تسكنكَ وتتكلّم بدلاً منها.. واسيني الأعرج متى اكتشفتَ أنّ في داخلكَ أنثى!

أنا كبرتُ في مُجتمعٍ أنثويّ يتكوّن عموماً من أمّي وجدّتي وأخواتي وعمّاتي وخالاتي وبناتهنّ. وكانت أغلب أفراد العائلة نساء وبنات، لأنّ الرجال في ذلك الوقت، إمّا هاجروا إلى فرنسا للعمل، وإمّا التحقوا بالثورة بعد أن حملوا السلاح وراحوا يُدافعون عن الجزائر، التي كانت وقتها تحت الاستعمار الفرنسي.. إذن، أنا عشتُ وكَبرتُ وسطَ هذا المناخ النسوي، وتعرَّفت إليه عن قُرب. وكنتُ أذهب إلى الحمّام وأنظر إلى النساء بعَينِ شيطانٍ رجيم لدرجة أنّ صاحبة الحمّام في مرّةٍ من المرّات نبَّهت الوالدةَ قائلةً لها: “ابنك صار كبير وما لازم يأتي الحمّام”.

وأخذتني “الطيّابة” من يد أمي وقالت لصاحبة الحمّام “تحكون عن الرجال ومغامراتكم وهذه الدودة تخوّفكم؟”. كنتُ دائماً أذهب مع والدتي وأسمع أحاديث النساء، وأرى أوّلاً متاعب المرأة من خلال متاعب والدتي وهي تعمل لإعالة العائلة في حقول القمح، وأيضاً من خلال عذابات أخواتي وعائلتي من أجل كسب القوت اليومي.. وهكذا اقتربتُ كثيراً من الشجن النسائي..

حضرتُ العديد من الولادات النسائيّة حيث رأيتُ كيف تَلِدُ المرأةُ وكيف يَلِدْنَ في البيوت.. أنا وُلدتُ في البيت – على يد قابلة – وكلّ أخواتي أيضاً. هذا الوضع النسوي عمَّقَ في داخلي الجانب الأنثوي ومَنَحَهُ خصوصيّةً. وتراكمت في أعماقي هذه الأحاسيس التي تحوَّلت مع الزمن إلى وسائط تعبيريّة مهمّة..

أنا لا أستطيع أن أقول إنّني في كلّ ما كَتبته، وعلى الرّغم من تكرار شخصيّة “مريم” في رواياتي، أنّه لا يعني شيئاً بالمعنى الموضوعي. صحيح، أنّني أحببتُ عندما كنتُ صغيراً شابّة جميلة اسمها مريم.. شعرها طويل ذات عيون سود ورشيقة مثل غزالة.. المشكلة الوحيدة هي أنّ كلّ أطفال القرية كانوا يُحبّون مريم، وكلّما قامت بحركة وهي تغسل الثياب في الساقية ظنَّ كلُّ واحدٍ منّا أنّ الالتفاتة له. أمّا هي فكانت تعرف أنّها تلعب وبالنسبة إليها لم تكُن تلك الحركات أكثر من تسلية. ومع الزمن تحوّلت شخصيّةُ مريم إلى نموذجٍ للعفويّة والجمال والروح الطيّبة، ولكنّها ليست مطلقاً مريم الشابّة التي كنتُ أحبّها.. أمّا من حيث القيمة المثاليّة كذلك يُمكن أن ينطبق على أيّة امرأة تتّسم بهذه الصفات.

أعود إلى سؤالكِ: متى اكتشفتَ أن في داخلكَ أنثى! يُمكن أن يكون للمَنبع اللّاشعوري النسوي دَورٌ في خلْق الشخصيّات الأنثويّة في داخلي.. ولكن لثقافتي ولمُغامراتي الحياتيّة الدَّور الكبير في تطعيم هذه التجربة الكتابيّة..

نحن في النهاية لا نكتب إلّا ما يشتعل في داخلنا ويرفض أن يموت..

قلتَ: “كلّما كتبتُ عن الحبّ كانت الرسائل لعبتي المُفضَّلة في الكتابة”. هل الحبّ لعبتكَ المُفضَّلة في الحياة؟ كيف تُعرِّف الحبّ؟

أَنظر إلى الحبّ بوصفه العلاقة الأسمى التي تَجمع ما بين اثنَين بلحظةٍ زمنيّة محدَّدة. لا أؤمن كثيراً بمسألة الخلود. كلّ شيء في الإنسان خاضعٌ لحركة التحوُّل..

الحُبّ الناجح المُستمِرّ هو الحُبّ الذي يتحوَّل إلى مرآةٍ لهذه التحوّلات الخارجيّة والداخليّة. وكلّما بقي الحُبّ مُخندِقاً داخل سلسلة من اللّحظات التي بدأ فيها وتطوَّر من داخلها كلّما تكلَّسَ وأصبح مُهدَّداً بخطر الانتهاء. لهذا أقول دائماً عندما نُحِبّ نُحِبُّ أنفسنا في الآخر و نُحِبُّ الآخرَ فينا.

وهذه المُعادَلة تُحتِّمُ علينا بالضرورة أن نقبل بعوالِم التغيير التي كثيراً ما تكون قاسية ولكنّها مُهمّة في حياة الناس..

أنا فعلاً أُحبّ لعبة الرسائل من الناحية الأدبيّة لأنّها من أكثر الوسائل التعبيريّة حميميّة. وبقدر ما تكون الرسالة بهده الصفة تُصبِح وسيطاً قويّاً بيننا وبين القارئ، لأنّ هذا القارئ يرى فينا أيضاً نفسه، ولهذا كثيراً ما تُصادِف قارئةً أو قارئاً يقول سبحان الله كأنّك تتكلّم عنّي وكلّ ما ذكرته في الرسائل يُشبهني.. طبعاً أنت تعرف جيّداً أنّ مصدر الشبه هو العواطف الإنسانيّة المُشترَكة التي عبَّرتَ عنها ككاتبٍ بصدقٍ كبير..

إذن هذه المُمارَسة الكتابيّة وهذا النوع يُشكِّل في النهاية لعبةً أدبيّة، ولكنّه ليس لعبةً في الحُبّ.. للحُبّ قداسته واحترامه لأنّ الأمرَ يتعلَّق بأنبل وأجمل وأبهى ما في الإنسان ولا يُمكن أن يُصبح هذا مَدار لعبة أو تسلية..

عشتَ ودرستَ في دمشق ماذا أعطتكَ دمشق غير طَوق الياسمين؟

دمشق مدينة عظيمة ولا أبالغ إذا قلت إنّها واحدة من أجمل المُدن في العالَم ليس في البنايات والعمران ولكن في الروح التي تمنحها لكَ أوّل ما تضع قدمَيك على أرضها.

وصلتُ إلى دمشق بداية العام 1976 في شهر شباط/ فبراير، واكتشفتُ مدينةً شرقيّة. وفي بعض الأحيان تُقرِّبني من مخزونٍ أندلسيٍّ موجود في داخلي. غير أنّها مدينة ثقافيّة وحضاريّة وعلميّة…عشت فيها أجمل عشر سنوات في عمري على المستوى الخاصّ وأيضاً على المستوى الثقافي..

الروائيّون مثلاً الذين كنتُ أقرأ لهم من بعيد مثل حنّا مينة، هاني الرّاهب، حيدر حيدر، عبد السلام العجيلي، هؤلاء أصبحوا أصدقاء لي، ألتقي بهم وأحاورهم وأجلس معهم وأستمتع بنقاشاتهم. لهذا أقول إنّ دمشق مَنحتني فرصةً إنسانيّة عظمى لأن أختبر إنسانيّتي أيضاً وأنا بعيدٌ عن وطني، وأختبر كتاباتي، أنا الفرانكوفوني الذي وَجَدَ نفسَه في اللّغة العربيّة بفضل جَدَّته، أي أنّني لم أَرِث اللّغة العربيّة ولكن وبعد أن وضعتني جدّتي على السكّة، ذهبتُ أنا نحو اللّغة العربيّة، وسفري إلى دمشق منحة من وزارة التعليم العالي هو جزءٌ من هذا السفر نحو اللّغة العربيّة. وكلّ ما كَتبته عن دمشق في لحظاتِ الفرح والألم هو خلاصة حبّي لهذ المدينة…

خلال إقامتكَ في دمشق هل زرتَ بيروت؟

أمّا بيروت الجميلة فهي شيء آخر. هي الانفتاح على الحياة بلا قَيدٍ أو شرط. كلّ الذين أُصيبوا بحالةِ غبنٍ ثقافيّاً وإنسانيّاً وَجدوا راحتهم في هذه المدينة التي رأيتها في عزّ الحرب الأهليّة. وعلى الرّغم من نصائح الأصدقاء إلّا أنّني ذهبتُ لحضور فيروز في مسرح البيكاديلّلي عندما قدَّمت مسرحيّة “بترا” وهي من أهمّ أعمالها.

وعلى الرّغم من مخاطر الحرب والقتل على الهويّة وجدتُ مدينةً عظيمة، مدينة اختارت الحياة على الموت في عزّ الموت..

مشكلة بيروت حتّى السنوات الأخيرة أنّها مثل كلّ الأشياء الجميلة تنام على هشاشةٍ مُفرِطة يُمكن أن تنكسر في أيّ لحظة، ولكنْ في الوقت نفسه تملك طاقةً من الحياة لم أرها في مُدنٍ أخرى. لا أعرف السرّ في ذلك سوى أنّني أشبِّهها دائماً بطائر الفينيق أو العنقاء الذي يقوم من رماده ويطير عالياً في اللّحظة التي يظنّ فيها الناسُ أنّه مات وانتهى..

ما هو السؤال الذي كنتَ تودّ أن أطرحه عليكَ ولم أفعل؟

كيف تَنظر إلى العالَم بعد كلّ هذه التجارب الحياتيّة؟

أنظر إلى العالَم بكثيرٍ من التواضُع والهدوء والحُبّ. أنا أعرف جيّداً أنّني حصَّلت، أو كان حظّي كبيراً في هذه الدنيا، لأنّ طفلاً صغيراً كبر في قريةٍ معزولة على الحدود المغربيّة الجزائريّة بين جبل وبحر لا مستقبل له إلّا داخل هذا المناخ الطبيعي.. هذا الطفل يتخطّى ويذهب إلى أبعد نقطة في الحياة يَختبر من خلال أسفاره وعلاقاته عربيّاً وعالَميّاً ما يؤكِّد له بأنّه ما زال يحمل في أعماقه تلك العلاقة البدائيّة مع الحياة، حُبّ الناس. الحُبّ. الدهشة. السؤال. الحُلم. الوفاء.. وأن لا شيء فيه تغيَّر سوى أنّ الحياة رسّخت في داخله هذه الأشياء. ولهذا أقول دائماً لأصدقائي النقّاد الذين كتبوا كُتباً عنّي “إنّكم لم تلمسوا الجوهر في هذا الطفل المُستعصي على الحياة، وأيضاً على الموت وما يزال إلى أن أتركَ هذه الأرض حتّى النَّفس الأخير.. لأنّه هو الجوهر الصافي الذي يُشبه الحياة في أجمل ما فيها: النور والبهاء”..

قاصّة وكاتبة من لبنان